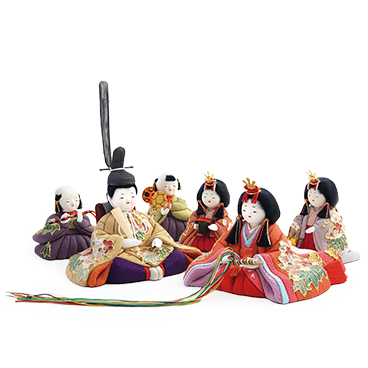

お雛さまをご検討中の方へ

お雛さま選びは、

すぐに答えが出るものではないかもしれません。

何度も写真を見て、

迷いながら考える時間も、

きっと大切なひとときなのだと思います。

実際に、多くの方が何度も写真をご覧になり、

迷いながらお雛さまを選ばれています。

■ 実物をご覧になれずに選ばれる方へ

様々な理由で、

実物をご覧になれずに

お雛さまを選ばれる方も多くいらっしゃいます。

写真だけで決めてよいのか、

不安に感じられるのは自然なことです。

それでも、

何度も写真を見比べながら、

時間をかけて選ばれる方がほとんどです。

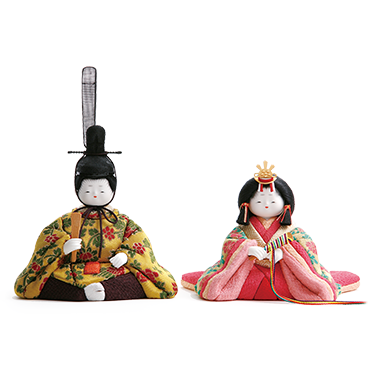

■ はじめて五色で選ばれる方の決め手

ご購入された多くのお客様が、

「自分の子にお顔が似ていると感じたことが決め手でした」

とおっしゃいます。

理由をはっきり言葉にできなくても、

どこか重なるものを感じたときに、

自然と気持ちが決まることもあるようです。

■ 価格について

はじめて五色でお雛さまを選ばれる方は、

10万円〜15万円ほどの価格帯を

選ばれることが多いようです。

高い・安いということよりも、

お顔立ちや佇まいを見て、

「これだ」と感じられるかどうかを

大切にされている方がほとんどです。

■ 長く大切にするということ

また、長く大切にできることや、

お修理のご相談ができる点も

安心だとおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

毎年飾るものだからこそ、

この先も相談できる場所があることを

大切にされているのだと思います。

■ 最後に

迷われたときは、

お子さまがお生まれになった奇跡を

毎年そっと思い出せるような、

そんなお雛さまを見つけてください。

どうぞ、ゆっくりご検討ください。