「雛人形は何歳まで飾ればいいの?」「片付けが遅れるとお嫁に行けないって本当?」

春になると、こんなお声をよく耳にいたします。

答えはとてもシンプル。

雛人形には「何歳まで」といった決まりはなく、大人になっても、結婚してからも、ずっと飾っていただいて大丈夫です。

何歳まで飾るの?

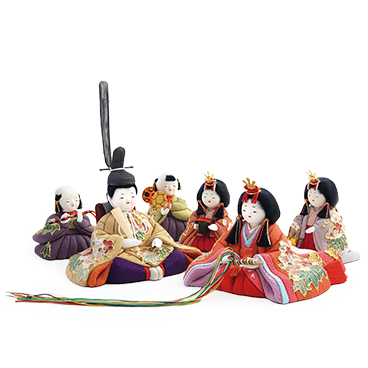

雛人形は本来「子どもの成長と幸せを祈るお守り」。

だからこそ、年齢の区切りをつける必要はありません。

お嬢さまが成人しても、結婚しても、お雛様はずっと“親の愛を形にした贈り物”として寄り添い続けます。

片付けが遅れるとお嫁に行けない?

「片付けが遅れるとお嫁に行けない」という言い伝えもよく知られていますが、

実は、このお話に相当する根拠は見当たりません。

この言葉には、

お片づけやけじめを大切にする心、

物を大事にする習慣、

季節の行事をきちんと締めくくる姿勢、

そんな日本人の知恵が込められています。

つまり「お嫁に行けない」というよりも、暮らしを丁寧に整えることの大切さを教える言葉と捉えていただくとよいかもしれません。

片付けの目安

では、お片付けはいつがいいのでしょうか。

目安は「桃の節句が終わったら、晴れて湿気の少ない日に」。

雛人形は繊細な工芸品ですから、湿気を避けて丁寧にしまうことで、長く美しい姿を保つことができます。

地域によっては旧暦4月3日まで飾るところもありますので、急がなくても問題ありません。

大切なのは、「いつも見守ってくれてありがとう」と心を込めて片付けることです。

季節を生きる日本人の知恵

日本には二十四節気や七十二候という暦があり、古くから人々は自然の移ろいに寄り添って暮らしてきました。

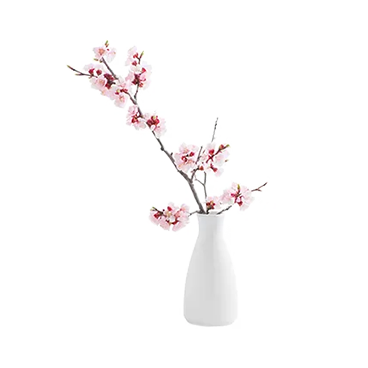

雛祭りの頃は「桃始笑(ももはじめてさく)」と呼ばれる七十二候。桃の花がほころび、春がやってくる時期です。

雛人形を飾ることは、季節の区切りを祝う文化の一部でもあるのです。

文化的な余白──神話の面影

そしてもうひとつ。

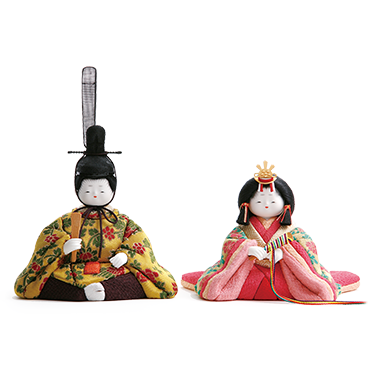

雛人形の男女一対の姿を見ていると、日本の神話に語られる「男女の神々が結ばれ、世界が豊かに繁栄した物語」を思い出す方もいるかもしれません。

神々を讃え、その繁栄にあやかる気持ちが、お雛様を飾る心の奥底に流れている──

そう考えると、お雛様は単なる飾りではなく、いのちのつながりを祝う文化として、今も私たちの暮らしに息づいているのです。

まとめ

雛人形は「何歳まで」と決めるものではなく、親の愛を形にしたお守りです。

お片付けも「お嫁に行けない」ではなく、季節をきちんと区切り、暮らしを丁寧に整える知恵。

お飾りを通して、子どもは自然と親の愛を感じ取り、家族の思い出が積み重なっていきます。

だからこそ雛人形は、いつまでも寄り添い続けて良い存在なのです。