第2章:胴体 ― 形を支える「桐塑」と木目込みの技

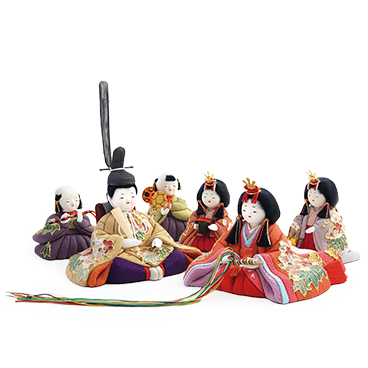

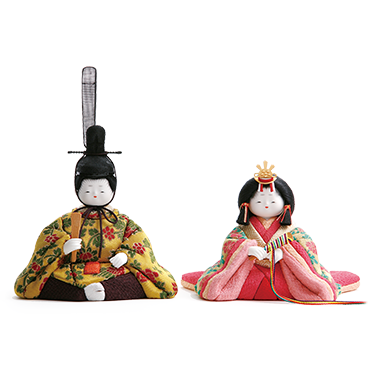

雛人形の胴体

雛人形の胴体は「桐塑(とうそ)」と呼ばれる、日本の人形づくりに欠かせない伝統素材でつくられます。桐の木粉に糊を混ぜて練り、型に詰めて乾燥・焼成することで、軽く丈夫な胴体が完成します。木目込み人形は、この桐塑の胴体に衣裳を“きめこむ”ことから名が付いています。

-

筋彫り

胴体が完成した後、「筋彫師」が衣裳の流れを計算しながら、布を差し込むための溝を一本一本刻んでいきます。溝の深さ・太さが均一でないと布が浮いたり、シワになってしまうため、筋彫りの正確さが人形全体の美しさを左右します。

-

木目込み

切り出した裂地を筋彫りの溝に沿って目打ちやへらで押し込みます。布の伸縮性や柄の向きを考慮しながら差し込むことで、立体的でシワのない仕上がりになります。とりわけ雛人形は柔らかで華やかな衣裳が多いため、布目の方向や色合わせに職人の感性が強く表れます。

こうして生まれた胴体は、見えない部分にまで丁寧な仕事が施され、長年飾っても形崩れせず、美しさを保ちます。

五月人形の胴体

五月人形も基本の構造は雛人形と同じ桐塑の胴体を用います。ただし、武者や大将飾りならではの力強さを表現するため、より張りのある筋彫りや布地選びが行われます。

-

勇壮さを引き出す筋彫り

兜や鎧を身にまとう五月人形では、布の流れを直線的かつ力強く見せることが多く、筋彫りも大胆な配置になります。その結果、全体に凛々しく勇ましい印象を与えます。

-

布地の木目込み

武者人形に用いられる裂地は、金襴や厚手の布を使うことが多いため、筋彫りの溝幅や布の張り具合の調整が非常に難しくなります。五色の職人は、西陣織の裂地を活かしつつ、立体的で迫力ある仕上げを実現しています。

こうして仕上げられた五月人形の胴体は、愛らしさとともに「強さ」や「頼もしさ」を象徴する存在感を放ちます。

雛人形は「華やかで柔らかな衣裳の流れ」、五月人形は「凛々しく勇ましい力強さ」。

いずれもその表現を支えているのが、桐塑の胴体と筋彫り、木目込みの高度な技術です。見えない部分にまで行き届く丁寧な仕事が、五色の木目込み人形を長く愛される存在にしています。