第5章 衣裳に咲く芸術 ― 蒔絵

はじめに

はじめに

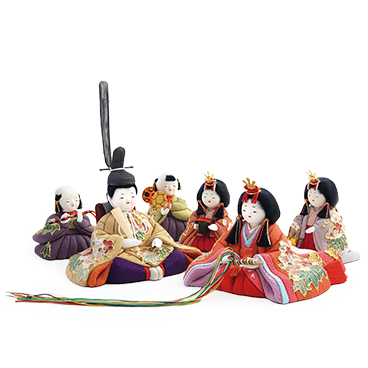

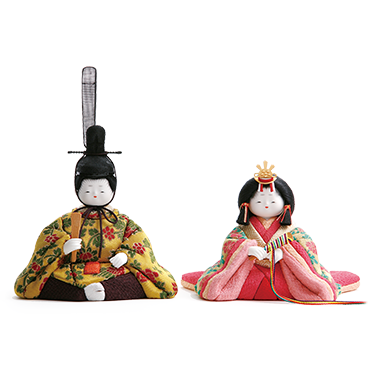

五色のお人形の衣裳には、ただ縫い合わせや染めの美しさだけでなく、伝統の「蒔絵」が息づいております。蒔絵とは、本来は漆器に金銀粉を撒いて加飾する技法ですが、五色ではこれをお人形の衣裳に活かし、職人が一筆一筆、心を込めて描き入れます。その瞬間、布地はキャンバスとなり、芸術が花開くのです。

蒔絵の歴史と背景

蒔絵は平安時代から伝わる日本の伝統装飾。武家や公家の調度品を飾り立てた漆工芸の最高峰であり、繊細で華やかな意匠が人々を魅了してきました。五色ではその美意識を衣裳に映し込み、現代に通じる新たな表現として磨き上げています。

技法と工程

技法と工程

蒔絵の工程は、根気と集中力の積み重ねです。

- 下地を描き、接着の糊を細筆で引く

- 金粉・銀粉を撒き、模様を浮かび上がらせる

- 定着・乾燥後、彩色を重ねて立体感を出す

この一連の流れを経て、衣裳に「光」と「動き」が宿ります。

蒔絵が生み出す表現

桜や菊、牡丹、松竹梅といった吉祥文様は、お子さまの健やかな成長や幸福を願う象徴。蒔絵はその願いを輝きとともに描き出します。同じ柄でも、描く職人の筆運びによって微妙な表情の違いが生まれ、まさに一点物の芸術となるのです。

五色のこだわり

五色のこだわり

五色のお人形に施される蒔絵は、単なる装飾ではありません。

衣裳全体との調和を重んじ、飾った瞬間に息を呑む美しさを目指して描かれています。伝統の文様でありながら、現代の住まいにも映える洗練されたデザインは、まさに「時を超える芸術品」。これこそが五色の蒔絵でございます。

蒔絵は、五色のお人形の衣裳に咲く芸術。職人の一筆が布に命を吹き込み、そこにしかない美しさを刻みます。代々受け継がれる技法と、一瞬一瞬の感性が交わることで、唯一無二のお人形が生まれるのです。

関連リンク

- [第1章:頭部 ― 五色のお人形を特徴づける表情の秘密]

- [第2章:胴体 ― 形を支える「桐塑」と木目込みの技]

- [第3章:衣裳 ― 西陣織と裂地が彩る美の世界]

- [第4章:総括 ― 五色が大切にする「品格」]

- [雛人形トップページ]

- [五月人形トップページ]